Alles fließt und juckt? Diese Stoffe helfen gegen Allergien (Teil II)

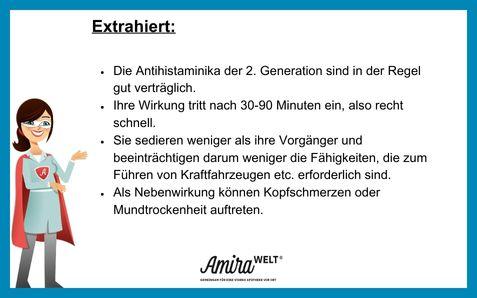

In Folge eins hatten wir die Rolle von Histamin erläutert, auf die Therapieoptimierung durch Vitamin C, Calcium und Magnesium hingewiesen und die Rolle von Antihistaminika der zweiten Generation betrachtet. Aber welche gibt es und wie wirken sie. Hier die Antworten.

In diesem Beitrag schauen wir uns die Wirkungsprofile der wichtigsten Antihistaminika an nämlich

- Loratadin,

- Desloratadin,

- Cetirizin,

- Levocitirizin und

- Bilastin.

Loratadin

Loratadin wirkt antiallergisch und ist somit bei allergischer Rhinitis und Urtikaria einsetzbar. Es gehört zu den H1-Rezeptor-Antagonisten der 2. Generation und hat einen schwächeren Einfluss auf das ZNS und dadurch eine weniger sedierende Wirkung als die Antihistaminika der 1. Generation. Loratadin ist ein Prodrug und muss in der Leber erst zum eigentlichen Wirkstoff, dem Desloratadin umgewandelt werden. Aufgrund dessen tritt die Wirksamkeit von Loratadin erst nach ca. 60 – 90 Minuten ein. Die Plasmahalbwertszeit von Loratadin beträgt im Durchschnitt rund acht Stunden.

Es wird über das Cytochrom P450-System, genauer über die CYP3A4 und CYP2D6, verstoffwechselt. Wechselwirkungen mit z.B. Ketoconazol, Erythromycin oder Cimetidin bitte beachten! Erhöhung des Wirkspiegels von Loratadin können die Folge sein.

Patienten mit einer schweren Leberfunktionsstörung sollten diesen Wirkstoff vorsichtig anwenden oder lieber auf Cetirizin ausweichen. Hier wäre eine Rücksprache mit dem Arzt angezeigt.

Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Kopfschmerzen und Mundtrockenheit, die bei Erwachsenen und Jugendlichen in klinischen Studien mit einer Häufigkeit von 0,6 – 0,8 Prozent registriert wurden.

Desloratadin

Desloratadin ist ein Metabolit des Loratadins. Desloratadin wirkt als Antihistaminikum gegen allergische Rhinitis und Urtikaria. Die Wirkung tritt nach ca. 30 Minuten ein, also deutlich schneller als bei Loratadin.

Der Wirkstoff hat weniger Interaktionen zu verzeichnen als das Loratadin, da er keine Wechselwirkungen mit dem CYP-System zu haben scheint und weder ein Substrat noch ein Inhibitor des P-Glykoproteins ist. Selbst die „gefürchtete“ Interaktion mit Grapefruitsaft konnte in Studien nicht beobachtet werden.

Desloratadin hat keinen oder nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Führen und Bedienen von Maschinen. Allerdings sollte eine gleichzeitige Einnahme von Alkohol vermieden werden.

Cetirizin

Cetirizin kann bei allergischem Schnupfen, Nesselsucht aber auch (hier ist der Unterschied zur Zulassung zu Loradatin) bei allergischer Bindehautentzündung und leichten Asthmaformen mit allergischer Herkunft unterstützend angewendet werden. Cetirizin verteilt sich besser im Gewebe als Loratadin. Es scheint insgesamt eine etwas ausgedehntere Wirksamkeit auf Haut und Atemwege zu zeigen und somit eine etwas stärkere Wirkung als Loratadin.

Cetirizin wirkt antiallergisch, antihistaminisch und sogar entzündungshemmend. Cetirizin blockiert den H1-Rezeptor und ist für diesen hochselektiv. Cetirizin wird schnell und gut resorbiert und bereits nach ca. 40 – 60 Minuten sind maximale Plasmaspiegel erreicht.

Cetirizin wird zu 70 Prozent renal ausgeschieden und muss bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen angepasst werden. Für Erwachsene gilt die Faustregel, die Dosis zu halbieren. Im Bedarfsfall sollte man die Dosierung mit dem Arzt besprechen. Bei Leberfunktionsstörungen sollte die Dosis individuell mit dem Arzt besprochen und angepasst werden. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt. Es muss nur einmal täglich, vorzugsweise am Abend, unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden. Großer Vorteil: Es führt zu deutlich weniger Müdigkeit als Präparate mit den Wirkstoffen aus der ersten Generation.

Levocitirizin

Der Wirkstoff gehört ebenfalls zur 2. Generation der H1-Antihistaminika und ist der Nachfolger des Cetirizins. Der Wirkstoff dockt selektiv und peripher an H1 Rezeptoren an und unterbindet so das Andocken des Histamins. Levocetirizin macht weniger schläfrig, da es nicht wesentlich die Blut-Hirn-Schranke passiert.

Zugelassen ist der Wirkstoff zur Therapie des allergischen Schnupfens und Urtikaria. Die Wirkung setzt nach der Einnahme rasch ein. Studien deuten auf eine bessere Wirksamkeit von Levocitirizin im Vergleich zu Cetirizin. Die Nebenwirkungen von Cetirizin und Levocetirizin sind ähnlich, unter anderem können kreislaufbedingte Reaktionen wie Kopfschmerzen und Schwächegefühl sowie Mundtrockenheit auftreten.

Bilastin

Bilastin wirkt peripher. Daher ist es nicht sedierend und hat eine lange Wirkdauer. Es gehört ebenfalls zur zweiten Generation der Antihistaminika. Zwar können diese Substanzen im geringen Maße die Blut-Hirn-Schranke überwinden, doch werden sie vom Transportprotein P-Glykoprotein aktiv wieder aus dem ZNS herausgeleitet. Deshalb hat Bilastin ein sehr geringes Sedierungsprofil. Somit ist Bilastin gut geeignet für den geriatrischen Patienten, da es keine erhöhte Sturzgefahr hervorruft. Auch die gleichzeitige Einnahme von zentral dämpfenden Stoffen, wie Benzodiazepin oder Lorazepam führte laut Fachinformation nicht zu klinisch relevanten Interaktionen.

Nahrungsmittel wie Fruchtsäfte, vor allem Grapefruitsaft oder die bittere englische Orangenmarmelade senken die Bioverfügbarkeit von Bilastin um 30 Prozent. Deshalb bitte einen zeitlichen Abstand von zwei Stunden einhalten. Dafür erfordern weder Leber- noch Nierenfunktionsstörungen eine Dosisanpassung von Bilastin! Die maximale Plasmakonzentration wird nach ca. 1,5 Stunden erreicht.

AMIRA fragt: Wie sind deine Erfahrungen mit antiallergenen Medikamenten? Was empfiehlst du und was berichten deine Kunden? Schreib es in die Kommentare und lass uns an deinen Erfahrungen teilhaben. AMIRA sagt schon jetzt Danke!